種まく人

「お魚が泳いでる!」

そんな5月の空に刺激を受けて、造形遊びで溜まった色とりどりの紙片の切れ端をウロコ模様に見立て、透明なビニール袋にせっせと詰め込みながら、鯉を作って見せた2歳児の担任。

そして「袋に(紙片を)入れるよ〜」と子どもたちに材料を手渡すのだが、数片を摘んで入れるとそれでおしまい。予想外の事態に慌てて「お魚さん、お腹空いているみたいだよ」と声を掛けてみると、「いっぱい食べてね」「トマトどうぞー」と、今度は次から次へと紙片を袋に詰めていく。子どものイメージに寄り添った伝え方の大切さを改めて感じたという(5月1日「お魚が食べた!」)。

ごっこの世界に生きる者たちには、ごっこの言葉で返していく…それが彼ら彼女らと気持ちを通わせていくための、最も効果的なやり方だ。

2階にある2歳児の部屋の自慢は、大きく開放的な窓。その日もそこから空を眺めながら、「雨降ってるね」「傘さしてきたよ」「お外はいけないかな?」「なんで降るのかな?」と一緒に思いを巡らす時間を楽しんでいた保育者。

そして、今日は野菜プランターの水やりもお休みだなと思いつつも、「見てみようか」と子どもたちを誘ってベランダへ向かうと、葉っぱには大きな水滴が。

しばらく考えた一人の男児が、「あ、雨じゃない? 雨があげてくれたんだ。」と声をあげる。そんな見事な表現に、「一緒に見にきてよかった」と感じた保育者だった(5月2日「ただいま」)。

「雨が水をあげた」という表現は、幼児期特有のアニミズム(万物を意思のある主体と捉える思考)。これを「雨が降ったから」と現象論として客観的に表現できるようになることが、一歩おとなへと成長した証と言われてしまう。

それも間違いではないけれど、周囲の世界への敬意すら感じるこうした子どもたちの物言いにこそ、ただの愛らしさを超え、私たち大人が顧みるべき大事な視点が潜んでいるような気がする。

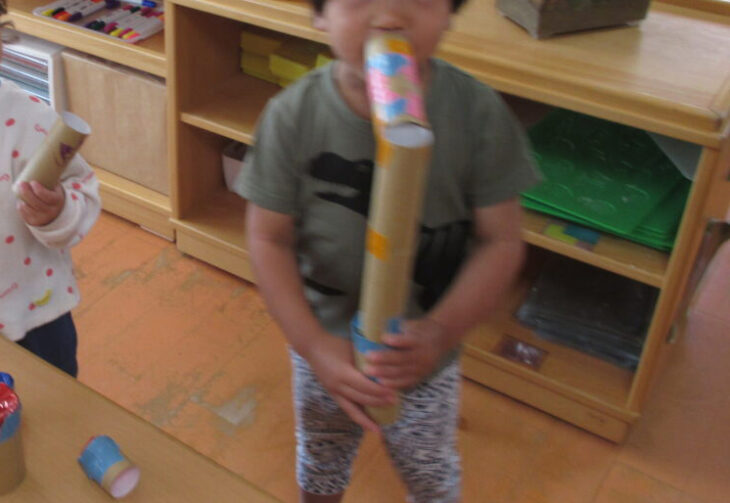

別の日、トイレットペーパーの芯を集めて、その傍にペンやガムテープをテーブルに置いておくと、自然に遊びが生まれていた。テープで芯を長く繋げた男児が、「こうするの」とそれを剣に見立て、しばらくの間、テーブルに立てた別の芯を倒す遊びに夢中になったかと思うと、剣をそのままに別の遊びへ移っていく。

するとそこへやって来た別の男児が、「これに、こうするの」と、剣の先にもう一つの芯を傾けて付けようとするので、意図も汲まぬままに手伝うと、何とそれをスタンドマイクにして『きらきら星』を嬉しそうに歌い出す。そしてそれを歌い切ると、マイクを置いてまた別の遊びへと向かってしまうのだ。

近くで椅子を並べて電車ごっこに勤しむ3人に、「どこ行くの?」と声を掛けると「動物園!」。そして「もう着いた。キリンいた。」と足元から拾い上げたのは、なんとあのスタンドマイク。確かにそれはもう、どう見てもキリンの首だ。

その場に取り残された遊びの痕跡が、別の発想を刺激して新たな遊びへと受け継がれていく。その姿に驚かされた保育者だった(5月7日「キリンいた」)。

一見悪いことような「やりっ放し」が、他者の遊びの手がかりになる。集団で遊ぶことの意味は、一緒に遊ぶことばかりでない。他者から刺激を受けながら、自分の遊びを創り上げていく姿も集団遊び。遊具はそのリレーのバトンなのだ。

昨年の本誌10月号でも紹介した「探究的活動」(とうきょう すくわくプログラム)の報告会を、先日園内で開催した(その資料は後日ホームページで公開予定)。

保育者が一人ずつ、昨年度取り組んだ探究的な活動(遊びを深める保育)を紹介、意見交換する中、S藤先生から、草花を使った色水遊びの報告が始まった。

その活動の中で育てた朝顔の種は、年度初めの4月、実は保育室の棚の上にポツンと置かれていたペットボトルの中にあったという。子どもたちによれば、「昨年、K田先生やRちゃんたちが育てた朝顔から取った種じゃないかな」とのこと。

そこで昨年度その部屋を使っていたK田先生に話を聞くと、それは元々U井先生から貰った種から育てた事を知る。

その種はさらに数年前、U井先生とK井先生が子どもたちと育てた朝顔から採取したもので…といった具合に、「実は…」と会の中で矢継ぎ早に語られていく関係者たちの証言によって、当事者すら気づかなかった壮大な種のリレーの物語が段々と明らかになっていったのだった。そして報告会は、えも言われぬ感動に包まれていく。種は、土に撒かれていただけではなかったのだ。

時を超え、人の手を超えて大きく繋がっているのが、実は保育活動なのだ。

さて、その朝顔の花で様々な活動が展開された後、昨年もまたたくさんの種を授かると、子どもたちはそれを「宝物」と呼んでいたことも一緒に紹介された。

今年もまた、そっとその花をさかせていくのだろう。園内の誰かの手の元で。

(園からの便り「ひぐらし」2025年5月号より)