なっているだけ

はたして、何かを語るべきなのだろうか。そう逡巡しているうちに、あっという間に年が押し迫ってしまった。

先月、裾野市から「不適切保育」が公表されると、それを追うかのように、様々な事案を告げる声が全国各地から上がり続けている。

当事者の資質を疑問視する他に、コロナ禍における負担増、そもそもの職員配置基準といった制度的な問題、研修や同僚性への懸念など、多種多様な背景を見て取ろうする、たくさんの大人たちの少し慌てたような視線を感じている。

これは、特定の人物に関する問題なのではなく、全く理解し難いと一方的に憤ることができることでもなく、大人なら誰しもが一定の想像を至らすことのできること…だから皆、少し居住まいの悪いような心持ちを抱きながら、この状況に対峙しているようにも感じるのだ。

人は望むと望まざるに拘わらず、「大人」というある種の「権力」を手にしてしまう。そして、その関わりが不適切かどうかを決めるのは当人ではなく、その反対側に立つ子どもたちだ。

私たち大人は、そして私たち保育者は、常にそういった危うさを孕んだ存在なのだということを、そしていつもその境界線上を漂っていることを、強く自覚していくことから、全てを考えていきたい…そう思っている。

そして、先日参加をしたある保育の学びの場で、こんな話を聞いた。

例えば、食事の場面で、「これは、食べたくない!」と子どもが言い出したとする。確かに、「好きなようにさせてあげるのが、子どもの主体性の尊重」という考え方もあるが、これは常にワガママとの線引きはどこといった問題に悩まされることになる。

一方で、「人に影響されず、自己決定することが大事」という考え方もある。とはいえ、全く社会の慣習やルールから逸脱した自己決定などはありえず、これが過ぎると、その子は他者との関係を生きていることを見失いかねないと言う。

するとそこで、傍らにいる大人が、その食材の魅力や栄養の話などを伝えながら、関心や意欲を引き出し、食を進めようと腐心するのである。

こうした関わりの大事な点は、どちらかの一方的な思いではなく、子どもと大人が共同して一つの結末に辿り着こうとしている点にある。時には、それでも「今日は食べない」という日もあるのかもしれないし、野菜作りや調理体験など、時と場を改める場合もあるのかもしれないが、誰かと一緒に結末を作り出していくことも、自己決定の一つだと言うのだ。

そして最後に、本人任せの「閉じられた自己決定」に対し、こうしたプロセスを辿るものを「開かれた自己決定」と言いたいと、これまた見事な言い方で締め括られた。

暴力などは論外としても、子どもが不快と感じるものが、常に不適切とは言えないし、一方で、子ども自身が気づかないからと言って、それが適切であるとは限らない。

子どもと一緒に、どのような共同を辿った末に、そこへ辿り着いたのかによって、その答えは変わってくるはずだ。

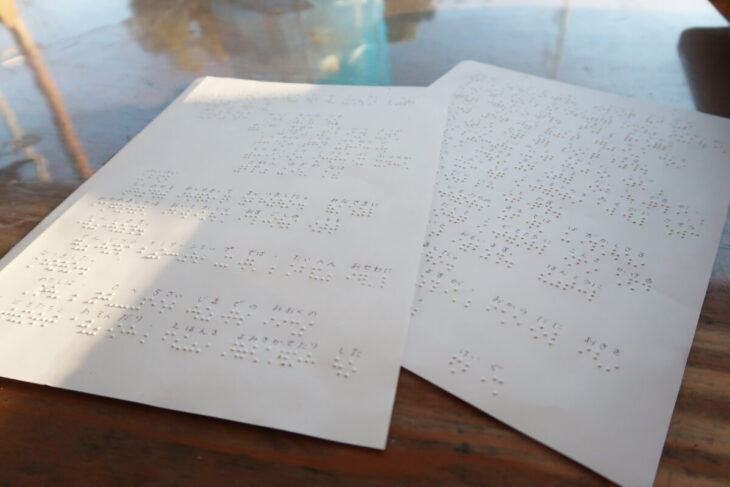

そうした、少し重苦しい師走の空気を吸いながら、冬の低い日差しが差し込む職員室に足を踏み入れると、その陽を受けて、少し厚手の真っ白な上質紙が、テーブルの上で光っていた。

毎年、保育を学ぼうと多くの学生や社会人が、実習、体験、ボランティアなどにやってくるのだが、大抵の場合、その期間を終えた後に、感想等をしたためた手紙をいただく。先日、そういったインターンシップを終えた盲学校の学生から届いた手紙が、そこに置かれていたのだった。

針で型押しをされ、少し膨らんだ小さな点の集まりを指先でなぞりながら、その上に添えられた文字を読んでみる。

造形美すら纏うその手紙には、自分から工夫をして遊びに誘うことの大切さを学んだといったことが、お礼の言葉と共に丁寧に綴られているのだが、その位置関係はおろか、自分の指先に、一体いくつの点が当たっているのかすらわからないことに、ただただ驚く。

そこからは、あの物怖じしない明るく力強い声と、黙々とこの手紙を打つ彼女の後ろ姿が、思い浮かんでくるばかりだった。

私たちは、見えたつもり、わかったつもり、できたつもりになっているだけだ…傍らから、そう私につぶやく職員の声が、聞こえてきたのだった。

(園からの便り「ひぐらし」2022年12月号より)