水の虜(とりこ)

「プール、どうですか?」

この時期に、行き会う園長たちから必ずと言っていいほどかかる言葉だ。

猛暑が当たり前となった夏の季節は、屋外活動はもちろん、上昇する水温のせいでプール遊びもままならない。

夏といえばすぐに、虫網を高く掲げながら走る子どもの姿を想像するくらい、日長一日、ひぐらしが鳴く頃まで外遊びに没頭する季節だったはずなのに。

まるで、夏と冬が逆転したかのように、多く時間を屋内で過ごすことになってしまったこの三月。経験の多様性の保障、体力の維持…遊びを中心とした子どもの夏の生活環境を、社会全体で再構築する…そんな時代に入ったのかもしれない。 最近は実施できない日がほとんどなので、もうプール遊びというものは辞めることにした…そうした声を、あちらこちらの園で耳にするようになった。

当園でも、毎年のようにプール遊びの意義などが議論にのぼる。タライはもちろん、円形のビニールプールよりは大きいが、かといって泳ぐまでにはいかない手狭な樹脂製の水槽を、私たちはプールと呼んでいる。タライをどこまで大きくした時に、それをプールと呼べるのか…その定義すら曖昧だ。

それでも、そこそこの大きさと深さのあるプール(と呼ばれるもの)は、子どもたちには相当に魅力的なようなのだが、その順番待ちで分断される他の遊びが、どうしてもプール遊びの隙間を埋めるのに都合の良い内容に偏りがち。これまでも、他の季節に比べ、夏の遊びはその多様性や豊かさが失われているのではないかという指摘もあったくらいだ。

そこへこの猛暑が加わった訳だから、全国の保育施設で「プール遊び論争」が年々活発になっていくのも無理はない。

早々にプール遊びから手を引いた園から聞こえてくるのは、「泳げるサイズでもないプール遊びに、熱中症のリスク負ってまでこだわる必要はあるのか」という声。すると、ずっと低年齢児のタライやビニールプールはどう考えるべきなのだろうかと思いは巡る。

確かに泳ぎたいわけでもないし、外気温や水温に気は使うし、この時期、水遊びとは別の遊びの面白さに出会わせていく自信がないわけでもない。なのに、じゃあ止めようかと、なぜか一足飛びにそこへと行けない理由が、実は自分たちにもよくわからなかった。

今年もそろそろプールを組み立てようかという時期になった頃に、このいつもの議論が始まった。「さっと汗を流したい」「さっぱりしたい」と毎年交わされる言葉を聞きながら、そうだよなと思いを巡らせていた時、一人から「それって、『涼を取る』ってことだよね」と少し風情をまとった言葉が聞こえてきた瞬間、何やらすっと靄が晴れていく気がした。

そうか、これは日本の文化なのだ。打ち水、風鈴、簾、うちわ、扇子、浴衣、そして行水…亜熱帯、高温多湿の日本の夏だから生まれた営み。だから、少しの時間でいいので、さっと水を潜って、さっぱりと清潔にしておきたい…そう思うのは、そんな行水文化が土台にあるからなのかもしれない。そして、こんな感覚が、知らず知らずのうちに私たちの感性に組み込まれていることにも感動する。そして、日本の風土に磨かれたその感性の上に、実は子どもたちの遊びも展開されていたことにも、改めて驚くのだ。

こうなると、当園のプール論争は一つの流れを持ち始める。園庭にドーンと滑り台が据えられているように、タライからプール、小さなものから大きなものまで、様々なサイズの水瓶が園内のあちこちに出現する…それは夏の環境設定だ。

気が向いた時に滑り台を滑るように、浴びたいと思ったら浴びることできる…夏に「涼を取る」ための道具…プールを「やる」とか「やらない」とか、そんな議論を超えたもう一つの意味が当園のプールにあったことに、ようやく気づけた気がしたのだった。

先日、2階のテラスで1歳児が色水遊びに興じていた。コップの水がジャーと地面に落ちる様子を眺めたり、別の容器に移したり、何度も往復をして大きな容器に貯めたり。声が掛かるまでいつまでも何度でも夢中になっている様子を見ていると、なんだか不思議な気持ちになる。一体、水の何が、こんなにも彼らを魅了するのだろうかと。

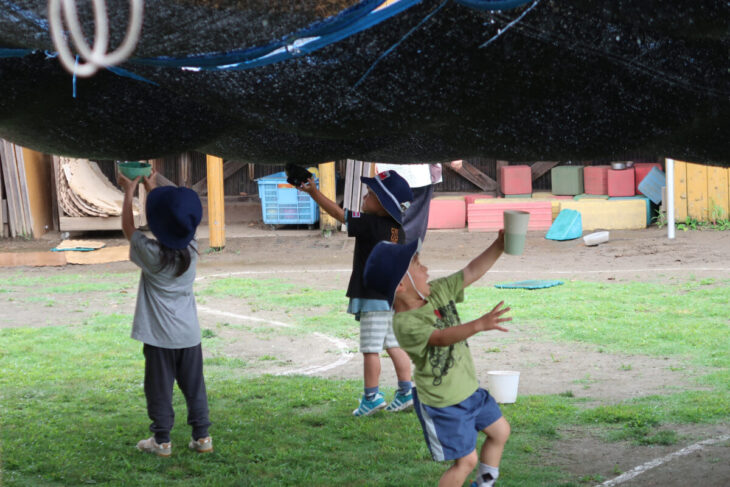

そのままスロープを下って園庭に出ると、突然の大粒の雨。皆が一斉に屋内へと駆け込む中、園庭に張った日除けネットからポタポタと滴る水滴を見つけた3歳児たち。

濡れるのも構わず、砂場のコップや被っている帽子を逆さに、「雨を集めてる!」と右へ左へ。水滴が落ちる音に耳を澄ましたり、ネット叩いて雨を降らせたりと「プールに入らずとも、雨に濡れながら水を知っていく」子どもたち(7月14日 「雨を集めて」)。

僕らはみな、水の虜(とりこ)だ。

(園からの便り「ひぐらし」2025年7月号より)