天空の大地で

先日、おにぎりを持って、芋掘りに出かけた4・5歳児。長引く秋雨の隙間を縫うように、少し肌寒い曇り空の下を30分ほどの道のり。子どもたちにとってはそれなりの遠出だ。

少し小高くなっているこの地域から、まずは一旦街道へと下る。そしてその道の向こう側、街道に沿うように延びる丘陵地。そこを駆け上がった先に、空に溶け込むように大きく農地が広がっている。毎年お世話になっている伊藤農園の芋畑は、その一角にある。

そんな起伏もある道のりに加え、おにぎりが入っていたリュックに帰路はお芋が入るので、子どもたちにはその距離は少し長く感じるのかもしれない。

その数日後、彼らが持ち帰った芋を入れたダンボールが、玄関前に置かれていることに気づいた3歳児たち。

その中を覗きながら、「食べてもいいのかな」と言う声を聞いた保育者が、「じゃあ、小さいのを人数分とって、洗おう」と声をかける。けれど、それぞれが箱から手にした芋たちのサイズはバラバラ。そこで、すかさず大きさ比べ。

「これが、大きいお芋」と保育者が基準となるものを手にとって見せると、「じゃあ、これは小さいだよね」「これは中くらいだ」と自分なりに見比べながら次々と選び直していく。

それが終わって、みんなの持つ芋の数を順番に数えていくと17本。今日の登園人数は、その場にいない者も含めて22人なので、「どっちが多いかわかる?」と問いかけてみるも「うーん」。

そこで、「18、19、20…」と数えながらさらに芋を子どもたちに手渡していく。そして、「21、22…」と言った瞬間に、「先生、ストップ」と声がかかる。そして「小さいお芋、22個選べたね」と声が上がるのだった(10月24日「大きいのと 中くらいのと 小さいの」)。

こうした日常の生活や遊びの中で、その必要性を伴いながら、大きさや数に親しんでいくことが、実は日本の幼児教育・保育の大きな特徴のひとつなのだ。

海外の保育研究者が日本の保育現場を視察していた時、「一体いつ活動が始まるのか」と質問があったという話を聞いた。つまり、文字や数を取り出した「お勉強の時間」を期待しているようなのだが、その園では、延々と遊び続いていくだけなのだ。

しかし、そうした遊びの中には、数に触れたりそれを利用して楽しむ要素がいくらでも埋め込まれているものだ。

さらに興味深いのが、そうした遊びや生活を通して、足し算や引き算ができるようになった日本の子どもたちに、「どうしてできるようになったの?」と尋ねると、なんと「自分で考えた」と答えたのだというのだ。

この感覚こそが、数や量を身体的感覚を通して獲得している証。この骨太な理解が、学童期以降の抽象的な思考を支える確かな土台となる。

そして、こちらは4・5歳児たちのある日。

先日の「外の日」の遊びの小道具にと、その箱と一緒におみくじを作ってくれたのが、Kくんの小学生のお兄ちゃん。

その彼が、普段の遊びでも使えるようにと、新たなおみくじを作ってくれた。箱からみくじ棒を取り出してみると、「何も書いてないじゃん!」。そう、あおぐみで自由に使えるようにと、まっさらなものを新たに準備してくれたのだった。

早速、その棒に何を書こうかと相談していくと、「数字にしたら?」というアイデアが。番号に対応する内容を別に決めていけば、色々なおみくじになるという発想に感心する保育者。

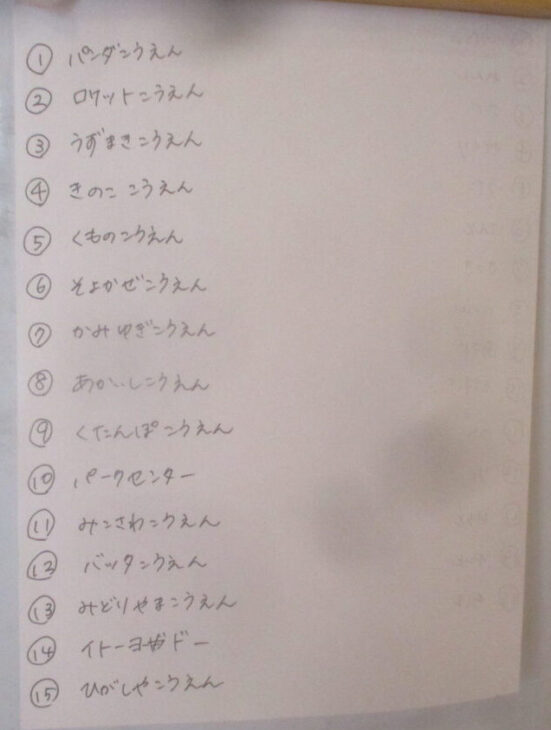

早速、みんなでみくじ棒を数えると15本。「あおぐみ、15人だからじゃない?」「だから、箱の色も青なんだ」と作り手の配慮にも思いを巡らせていく。

次に問題になったのは、その細いみくじ棒にどうやって数字を書き込むのかということなのだが、それもシールに書いて貼れば良いということに。それであるなら、それぞれが書ける数字を書いて、その番号の棒に何枚だって貼っていけばいい。「◯◯番書く」と言葉を交わしながら、それぞれが書ける数字を埋めていくと、見事に15本の数字、全てが埋まったのだった(10月15日「数字のおみぐじ」)。

遊びや生活に埋め込まれているとは言え、そこを素通りしないようポンと肩を叩き、ほらっと言ってその意味や価値に気づくよう、そっと手を添えていくことが保育なのだ。

実は今年の芋のサイズが小さいのは、猛暑の中、畑の草刈りが追い付かなかったせいだと農園のあるじ。そして、作付け内容も考え直していきたいので、芋掘りも今年限りで…そう言葉が続いた。

まさかこの気候変動が、こんな形で影を落とすとは…互いの先代を含めて30年を超えるお付き合いに、ただただ感謝の言葉しか浮かばなかった。

(園からの便り「ひぐらし」2025年10月号より)